Michel François

2003.11.14 - 12.21

CHANTAL PONTBRIAND

Le travail de Michel François est pour ainsi dire indéfinissable, tant il navigue d’un monde à l’autre, d’un support à un autre, d’un espace ou d’un territoire à un autre. Essentiellement nomade, il prend ce qui est à sa disposition, fait en sorte que ce le soit pour d’autres. Cette circulation des choses, des idées, des images, des êtres est au cœur de ce travail. De l’être là, il fait de l’être avec. De l’immanence du monde, il fait ressortir l’énergie, l’intensité.

Il capte, il prend des images, entre autres choses. Des images de personnes, de plantes, de lieux (très peu). Il capte le geste à travers l’image, à travers la prise de vue photographique. Il capture cette énergie et la fait circuler de nouveau. Agrandies, ces images, on les retrouve sur les murs, ou par terre, sous forme d’affiche, à enrouler et à emporter, à réexposer chez soi, ou ailleurs, dans son propre monde, dans le monde de l’autre. L’univers de Michel François, de fragmenté qu’il est au départ, est voué à se refragmenter ailleurs, à travers d’autres univers, dans une perpétuelle circulation des choses, dans le geste d’attention, ou d’interpellation, qui précède celui de la capture, autant que dans celui de l’abandon et de la dispersion. Il y a là une dimension économique dans le travail. Une dimension que l’on voudrait voir davantage présente dans l’économie du monde actuel : celle de la circulation, de l’échange et du don.

Quand il fait des expositions, et cela n’est sans doute qu’une infime partie du travail réel qu’effectue cet artiste, le processus chez lui étant sans doute plus valorisé que l’exposition comme finalité, Michel François propose des lieux où être. Et ce, bien plus que l’exposition en tant que lieu où voir, ou capter des images. Ses expositions, il les aménage comme des lieux de transit, en nomade qu’il est et que nous sommes sans doute tous aussi aujourd’hui plus que jamais. Ici et là, on trouve des choses, comme dans un appartement ou un bureau, une gare ou à la limite une galerie. Mais ces choses ne sont pas là dans le but de nous offrir une vision du monde ou même une vision de l’art, empreinte d’une quelconque tautologie. Il n’y a là, non plus, ni psychologisme ou sociologisme, comme on en trouve souvent en photographie contemporaine. Aucun constat du monde et de ses êtres. Que des gestes, des choses plantées là. La visite de l’exposition ressemble à une promenade au bois, ou au bord de la mer. On ne s’attend à rien, et des choses arrivent, inattendues.

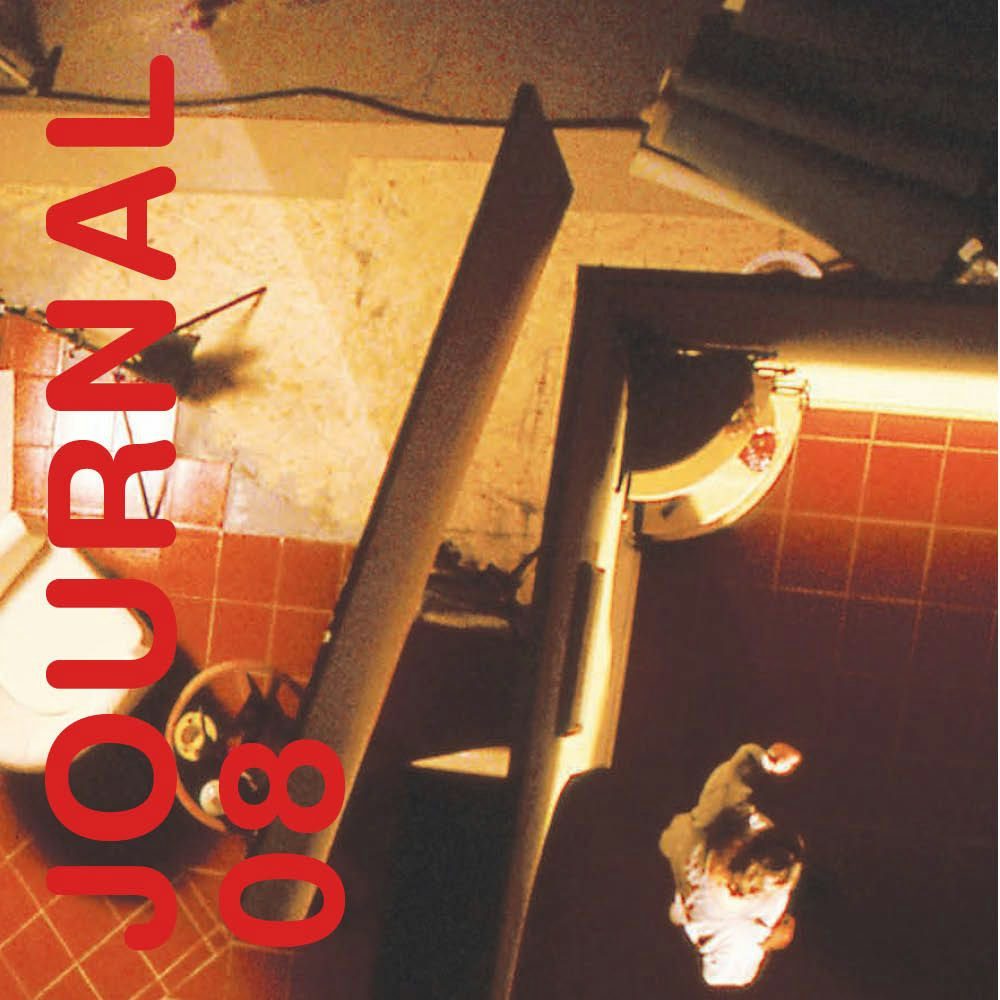

Dans le cas de cette exposition, quatre murs sont recouverts d’une image répétitive : un tronc de bouleau, au milieu les marques noires de l’écorce dessinent un œil. Cet œil vous regarde, et de façon insistante. Il vous regarde de tous les côtés : devant, et derrière, latéralement aussi. Cet œil n’est pas celui auquel on est habituellement confronté : il nous encercle, exerce une pression terrible sur nous, regardeurs. L’œil est à emporter : une pile d’affiches se retrouve au sol. On peut à loisir l’isoler de nouveau, reprendre sa liberté, s’envoler avec son œil, recapturer ce regard qui fuit et s’échappe dans un horizon circulaire sans fin. Cette promenade de l’œil se trouve confrontée dans une autre salle. On y entre et on se retrouve devant un projecteur de cinéma placé devant un miroir. Le reflet est intense, aveuglant même. Ici la lumière clôt la vision, l’obstrue, produit son contraire. Encore là, le spectateur visiteur est encerclé, immergé dans ce qui est regard et vision, dans la toute-puissance de l’œil qui englobe le monde, trait d’union entre ce qui est intime et ce qui est autre. Le dispositif de l’affiche qui permet de rattraper ce qui nous échappe, ce qui fuit si intensément, dans une dérobade monstrueusement imposée, est présent. L’image d’un studio de cinéma vu en plongée présente une vue aérienne, celle du tout-puissant, ou celle de l’ange de l’histoire, celui dont Benjamin disait qu’il devait affronter la tempête du progrès.

S’il est clair que Michel François aborde ce qui est une dialectique entre soi et le monde, mise en lumière par le regard, et spécialement aujourd’hui le regard médiatisé que donnent du monde les technologies de reproduction de l’image que sont la photo ou le cinéma, il n’en oublie pas pour autant la dimension matérielle et corporelle, organique de cette dialectique. Dans une autre salle de cette exposition, on entre dans une double projection de la même image vidéo à grande échelle (celle du corps du regardeur/visiteur dans l’expo). L’image est elle-même double : deux mains manipulent un morceau de papier d’aluminium : les formes changent; le manipulateur crée toutes sortes de formes qui changent à la seconde près. Nous y voyons surtout des formes organiques, têtes d’oiseaux, de chiens, crânes quelconques : l’organicité du monde s’y décline dans son animalité multiforme. Le geste est étrange, le résultat fascinant et monstrueux à la fois. Mais ce qui ajoute à l’étrangeté, c’est la découverte que cette image dédoublée est en parfaite symétrie; donc, rien à voir avec un corps normal. Deux mains exécutent des gestes répercutés à l’identique en synchronie parfaite. Voilà le plus étrange et le plus monstrueux de l’affaire. François nous renvoie encore une fois à l’impossibilité de l’image, sa scission constante et absolue par rapport au réel. Il nous rappelle la distance qu’il y a entre le réel et l’image, au-delà du leurre. La nécessaire distance. Et dans le monde ultra médiatisé dans lequel nous sommes, cela est essentiellement un geste politique fort.

Cette exposition a également bénéficié de l’appui du Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française de Belgique et de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec.